한식 읽기 좋은 날

한식의 뿌리, 집밥

한식의 공간

세계로 뻗어가는 한식의 중심에는 한국인의 인간미, 따뜻한 정을 느낄 수 있는 집밥이 있다. 김이 모락모락 솟아나는 뜨끈한 밥에는 음식을 전하는 사람의 마음이 담겨 있고, 종류마다 접시에 나눠 한상 가득 담아내는 반찬에는 어느 것 하나 정성스럽지 않은 것이 없다.

여럿이 둘러앉아 온기 가득한 집밥을 먹을 때, 우리는 단순히 허기를 채우는 것이 아니라 인간됨의 도리와 삶의 지혜를 배운다. 함께 먹고 나눠 먹는 집밥이 주는 풍족함은 식구를 배불리 먹이고 싶은 마음, 맛의 아름다움을 공유하고 싶은 마음에서 비롯한다.

안부를 묻는 밥

한국에서 “식사하셨어요?”라고 묻는 말은 진짜 밥을 먹었는지의 여부보다 안부를 물어보는 인사의 의미로 쓰인다. 상대방의 안위를 잘 먹는 것으로 판가름할 만큼 한국 정서에서 밥이 지니는 힘은 크다. 세계 각국의 진미를 손쉽게 맛볼 수 있는 시대임에도 한국인을 움직이는 힘이 밥심임에는 분명하다.

그리고 그런 한식의 근본은 집밥에 있다. 집밥에서부터 삶이 시작되고 음식을 먹으러 둘러앉은 식사 자리가 최초의 공동체이자 이 자리에서 여러 삶의 규범을 배운다. 조선시대 양반들은 누군가의 집에 초대되었을 때 아무리 진수성찬을 먹어도 밥과 국, 반찬이 어우러지는 상차림을 받지 않으면 식사를 하지 않았다고 여겼다고 한다. 오늘날에도 누군가 집에 오면 뜨끈한 밥 한끼 대접해 보내는 것이 우리네 인지상정. 이처럼 우리의 집밥은 존중과 배려를 표하는 행위이자 상대의 안위를 챙기고 보듬는 따뜻한 정의 정서를 바탕으로 자라왔다.

한국식 집밥의 역사

산천초목이 우거지고 삼면이 바다인 반도의 자연환경을 갖추고 있는 우리나라는 뚜렷한 사계절의 구분과 지역별로 기후적 차이가 있어 예부터 각 지방마다 다양한 식품자원들이 생산됐다. 덕분에 채소와 해조류를 맛있게 먹는 방법과 다양한 식재료를 활용한 지역 음식들이 발달했다.

한식의 일상식은 주식인 밥과 부식이 되는 반찬의 구성이 기본이다. 반찬의 가짓수에 따라서 3첩~12첩으로 나뉘는데, 간단하게 차리는 3첩 반상에도 여러 식재료와 영양성분이 골고루 갖춰져 조화를 이루는 것이 특징이다. 반찬은 김치를 기본으로 하여 생채, 숙채, 구이, 조림, 전, 회, 젓갈과 마른반찬 중 선정해 조합하고, 같은 조리법과 같은 식품이 중복되지 않도록 했다.

지금처럼 밥과 반찬으로 구성된 반상 차림은 언제부터 일상이 됐을까? 문헌에 따르면 벼농사의 정착과 농경의 발달이 이루어진 삼국시대 후기에 형성되어, 고려시대에 정착된 것으로 추정된다. 밥과 국은 한 팀처럼 항상 함께하는데, 쌀이 귀한 시절에는 보리밥 등의 거친 곡물밥을 먹어야 했기에 밥을 더 맛있고 잘 넘어가게 해주는 국이 필수 요소로 자리 잡았다.

각 시대의 사회·문화는 우리 식생활의 폭을 한층 더 다채롭게 만들었다. 특히 불교를 국교로 했던 고려시대에는 채식 위주의 식생활이 자리를 잡았고, 조선시대의 유교 문화의 영향으로 식생활 예절과 제도 등이 엄격하게 지켜져 오면서 혼례, 상례, 제례 등의 의례 음식이 체계화됐다.

이 외에도, 한식 요리에 빠질 수 없는 간장, 된장, 고추장 등의 발효 음식은 수천 년 이상 농경 생활을 하며 식품을 오래 두고 먹기 위해 터득한 조상들의 지혜로, 한식의 맛을 결정하는 근간이 되었다.

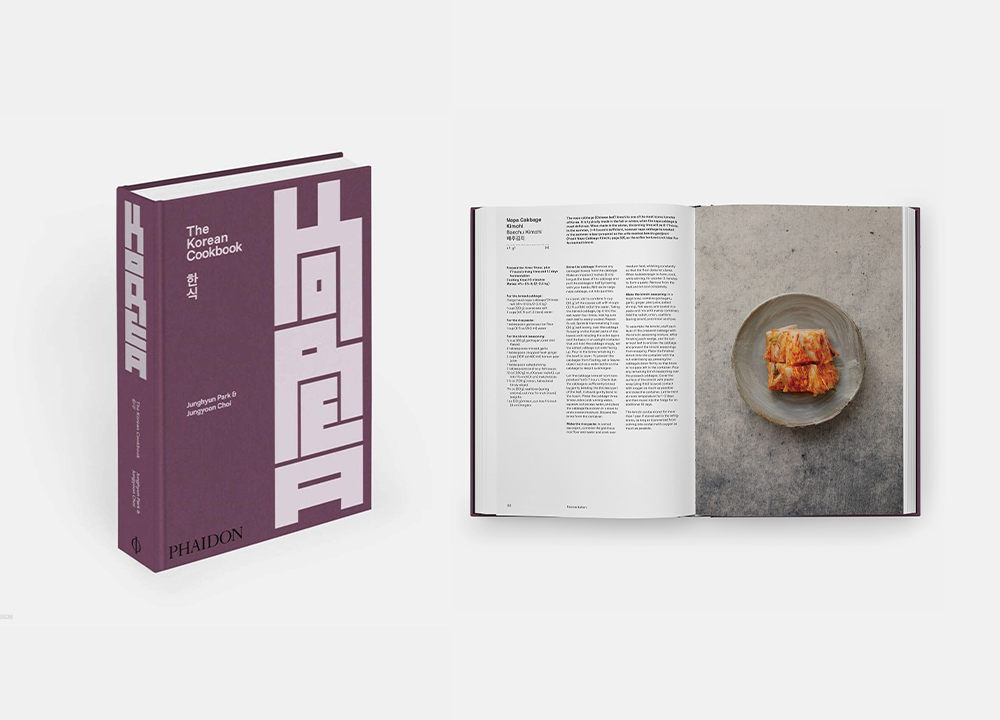

<한식>">

<한식>">2023년 10월, 세계적인 아트북 출판사 파이돈에서 출간한 책 <한식>에서는 350여 가지의 한식을 ‘발효(Fermentation)’, ‘밥(Bap)’, ‘반찬(Banchan)’ 3가지 챕터로 나누어 설명한다. 최정윤, 박정현 셰프가 3년간 집필한 이 책은 한식의 핵심인 다양한 발효음식과 다채로운 식재료를 창의적으로 변주하며 채식을 기반으로 육해공 골고루 균형 있고 조화로운 식사를 즐긴 한식의 특별함을 소개했다.

특히 반찬을 ‘사이드디시(side-dish)’로 쓰지 않고, ‘밥과 함께 먹을 수 있는 요리(dishes to accompany rice)’로 표현하며, 나물·무침·찌개·전골·찜·구이 등으로 세분화해서 설명한 것이 인상적이다. 셀 수 없이 다양한 조리법이 보여주는 것처럼 우리는 지천으로 널린 흔한 재료부터 귀한 재료까지 골고루 갖춰 살뜰히 펼쳐내는 밥상을 먹으며 자랐고 또 대대로 물려받은 그 손맛과 추억이 삶을 지탱한다.

여름을 부르는 맛

여름은 음식이 기다려지는 계절이다. 싱싱한 채소와 톡 쏘면서 매콤 달달한 양념, 밥과 다른 재료가 섞이며 씹을수록 올라오는 감칠맛을 느낄 수 있는 쌈밥은 더운 날씨에 입맛을 돋워주는 여름 별미다. 다양한 재료를 한데 넣고 조화롭게 먹는 대표적인 한식으로, 혼자보다 여럿이 둘러앉아 먹으면 그 맛이 더 살아나는 집밥 메뉴로도 제격이다.

여름철 먹는 아삭한 상추쌈밥은 달고 상큼한 맛으로 침샘을 자극한다. 주영하의 책 <한국인은 왜 이렇게 먹을까?>에는 조선 후기의 선비 이옥이 한여름 단비가 처음 내린 직후 싸 먹는 상추쌈밥이 가장 맛있다며 먹는 방법을 생생하게 묘사한 구절이 등장하기도 한다.

“왼손을 크게 벌려 구리쟁반처럼 들고, 오른손으로 두텁고 큰 상추를 골라 두 장을 뒤집어 손바닥에 펴놓는다(…). 밴댕이회를 집어 노란 겨자장에 한 자 밤 찍어 밥 위에 놓는다(…). 오른손으로 상추 잎 양쪽을 말아 단단히 오므리는데 마치 연밥처럼 둥글게 한다. 이제 입을 크게 벌리는데, 잇몸을 드러내고 입술을 활처럼 펼쳐야 한다.” 절로 군침이 도는 표현이 아닐 수 없다.

또 여름이면 집집마다 냉장고에 구비해두는 개운하고 깔끔한 열무김치 또한 입맛을 돋우는 최고의 반찬이다. 반찬으로 곁들여 먹어도 좋고 비빔국수에 고명으로 얹어 먹거나, 된장찌개 두 스푼 곁들여 비벼 먹는 열무 비빔밥의 맛도 여름 별미다. 걸쭉하게 갈아낸 고소하고 부드러운 건강한 한 끼 콩국수, 찻물에 보리굴비를 발라 먹는 맛도 여름을 부르는 맛이다.

또, 더운 날씨로 입맛이 없고 기력이 떨어지는 여름에는 보양식으로 사랑받는 삼계탕과 장어구이가 빠질 수 없다. 신선한 닭고기와 여러 약재를 함께 푹 고아낸 삼계탕과 원기 회복에 으뜸인 제철 장어구이 모두 단백질과 필수 아미노산이 풍부해 여름날 무더위에 지친 몸을 회복하는 데 효과적이다

사계절 변화무쌍한 날씨와 절기에 맞춰 제철 채소 위주 반찬 구성과 곡류, 생선, 고기를 조화롭게 먹고자 했던 건강한 식단 한식. 다가오는 여름에는 산뜻하게 차려낸 집밥으로 스스로를 대접해 보는 건 어떨까?

참고문헌 한국민족문화대백과사전, 한국향토문화전자대전, <한식 인문학, 권대영, 헬스레터, 2021>, <한국인은 왜 이렇게 먹을까?, 주영하, 휴머니스트, 2018>