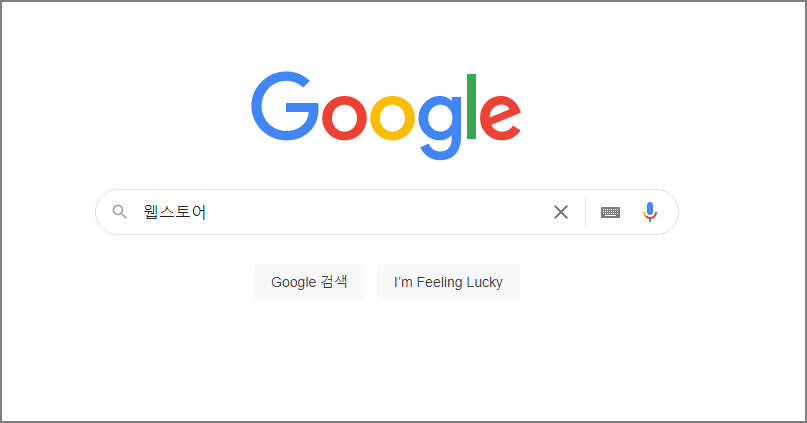

한식 읽기 좋은 날

Vol 47. 새날, 새 마음을 담은 깨끗한 빛깔

우리는 언제부터 쌀밥을 먹었을까? ─ 대한민국 쌀밥의 역사

한식의 발견

‘제사 덕에 이밥’이란 좋은 기회에 얻은 소득을 비유적으로 이르는 말이다.

그 표현을 그대로 보자면 제사 때나 겨우 흰쌀밥을 구경할 수 있었던 우리 민족의 곤궁했던 사정을 짐작하게 한다.

지금은 ‘밥’ 하면 하얀 쌀밥을 떠올리지만, 우리 밥상에 하얀 쌀밥이 당연한 듯 올라온 것은 그리 오래되지 않았다.

밥은 단순히 배를 채우는 끼니이기 이전에 그 민족의 오랜 역사와 문화가 담긴 그릇이다. 쌀이 곧 부와 권력을 상징하던 것에서 대중적인 밥으로 자리 잡기까지, 시대의 굴곡과 함께해 온 대한민국 쌀밥의 역사를 되짚어보자.

출처·참고자료. 한국민족문화대백과, <밥의 인문학>(정혜경, 따비)

사람들을 뭉치게 한 쌀과 밥

우리 조상은 언제부터 쌀밥을 지어 먹었을까? 주식으로 곡물을 먹은 것은 대략 5천 년 전, 농경이 시작된 신석기 시대부터다. 기장과 조, 피, 수수 등의 작물을 먼저 먹다가 보리에 이어 벼가 들어오면서 우리 민족의 식생활은 큰 변화를 맞았다. 이 시기 이후 쌀을 비롯한 곡류를 주식으로 삼은 밥과 반찬 문화가 형성되기 시작했으며, 곡물을 끓이고 저장하기 위한 토기를 만들어 사용한 것도 이즈음이다.

쌀은 많은 물과 시간, 노동력을 필요로 하는 작물이다. 이러한 특성은 자연스럽게 사람들을 끌어모으고 노동력을 결집시켰다. 공공 노동의 형태는 훗날 두레나 품앗이 등의 마을 공동의 노동 조직도로 꾸려져 운영, 발전돼 갔다. 공동체 의식의 성장이 식문화에도 영향을 미친 탓일까? ‘혼밥’이 평범한 일상이 된 지금과 달리, 우리 민족은 예부터 혼자 밥 먹는 것을 즐기지 않았다. 그것은 공동체에서의 이탈과 고립을 뜻하는 것이었기 때문이다. 밥을 함께 먹는 ‘식구’가 곧 가족을 뜻하는 표현이듯 쌀은 공동체 의식을 강화하는 매개체로 작용했다.

계층을 가르는 기준, 귀족들의 주식

농경문화가 사회에 안착하고 쌀밥이 주식에 이름을 올렸지만, 그렇다고 아무나 쌀밥을 먹을 수 있던 것은 아니다. 모든 백성이 쌀밥을 즐기기에는 그 생산량이 턱없이 부족했기에 신분제도가 더욱 강력해진 삼국시대부터 1960년대 이전까지 쌀밥은 귀족의 음식이 되었다. 거의 모든 농민은 가을에 거둬들인 식량이 다 떨어지는 이듬해 이른 봄철이면 산으로 들로 나가 먹을 수 있는 모든 뿌리와 나무껍질들을 캐다 먹으며 굶주림을 견뎠다. 그렇게 힘들게 고비를 넘기고 보리가 여물어 수확할 수 있는 여름이 되어서야 그나마 주린 배를 달랠 수 있었다. 죽을 만큼 힘겨운 굶주림의 시기를 일컫는 ‘보릿고개’는 여기서 비롯된 씁쓸한 표현이다. 삼국시대를 지나 고려시대에도 백성들의 굶주림은 나아지지 않았다. 오히려 계층 간 격차가 더욱 벌어져 쌀밥은 여전히 귀족의 차지였고, 백성들은 거친 잡곡으로 끼니를 채워야 했다.

역사상 가장 거대한 변화의 시기였던 조선시대가 되면 식생활 면에서도 급격한 변화를 겪는데, 조선 전기는 한식의 발달이 이뤄지고 후기는 한식이 완성되는 때다. 한국인의 밥 문화는 대부분 이 시기의 영향을 받았다.

그러나 쌀 조리법이 상당한 발전을 이루고 떡이 발달하는 조선시대에도 농민의 생활은 나아지지 않았다. 오히려 토지제도의 문란으로 일부 계층에 토지가 집중돼 농민들은 더 고된 가난을 경험하며 떠돌아다니다 노비로 전락하기 일쑤였다. 조선 중기 학자 유형원은 《반계수록》을 통해 당시의 현실을 ‘부자의 땅은 경계가 서로 닿아 끝이 없고 가난한 이들은 송곳 하나 꽂을 땅도 없다’며 통렬히 비판하기도 했다. 조선시대 농민들의 삶은 늘 고되고 배고팠기에 잔칫날에나 맛볼 수 있었던 하얀 쌀밥을 배불리 먹는 일은 꿈에서나 가능한 일이었다.

|

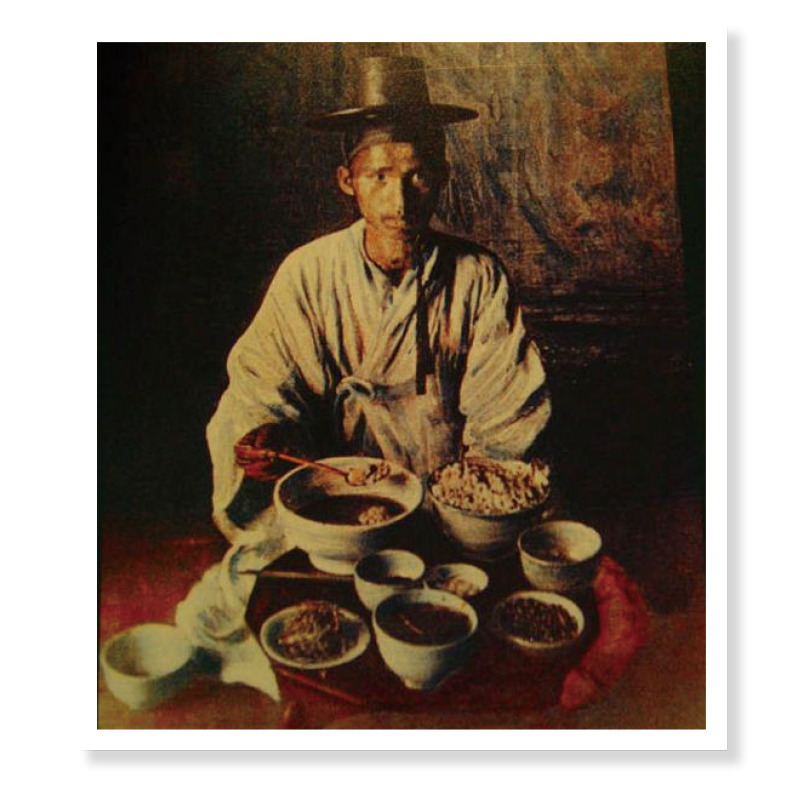

| 그림 출처. 한국학중앙연구원 / 조선시대 상차림 - 현대인의 그것보다 족히 두 배는 넘는 조선시대 밥의 양 |

배부를 때까지 수저를 놓지 않는 민족

어릴 적, 할머니 댁에 가면 밥공기가 넘치도록 수북하게 올려 담은 흰쌀밥을 받았다. 저마다의 경험이 다르지 않은 것은 배부른 것이 미덕이요, 배불리 대접하는 것이 사람 사는 정이라 여기는 우리 민족의 정서를 공유하고 있기 때문이리라. 고봉밥 또는 머슴밥이라 일컫는 이 밥은 산처럼 높이 올려 풍성하게 담은 것이 특징이다. 고봉밥을 머슴밥이라 부르는 것은 조선시대 양반들의 식사 습관에서 유래했다. 당시 양반들은 밥그릇 위로 솟아오른 부분만을 걷어 먹고 남기는 것을 미덕으로 여겼는데, 이는 양반이 밥을 남겨야 머슴이 그 밥으로 끼니를 때울 수 있었던 상황에 기인한 배려였다.

조선시대 후기에는 하루 식사를 ‘조석’이라 하여 아침과 저녁에만 먹었다. 점심은 말 그대로 마음에 점을 찍듯 아침에 먹다 남은 부식을 먹는 정도였다. 하루 두 끼만 먹고도 온종일 고된 농사일을 버틸 수 있었던 것은 한 끼에 많은 양을 먹었기 때문이다. 이에 조선 말기, 우리나라를 방문한 이방인들은 우리 민족이 먹는 밥의 양을 보고 조선을 ‘대식국’이라 부르기도 했다. 하지만 ‘대식가’들의 허기를 채우기에는 구한말에 이르기까지 쌀 생산량은 여전히 부족해 많은 이들이 쌀보다는 보리나 잡곡을 주식으로 먹었다.

반면, 일제강점기는 가장 가혹했던 식생활 궁핍기로, 쌀

생산량은 늘었으나 수탈로 인해 벼농사 역사상 가장 쌀 부족에 시달렸던 시대로 꼽힌다. 우리 농민들은 1년 동안 먹을 양식을 비축할 수 없어 계절에 따라 주식이 바뀌었고, 잡곡마저 여의치 않아 산에서 나는 온갖 먹을 수 있는 재료들로 죽을 끓여 근근이 삶을 연명했다. 이마저도 먹을 수 없으면 물로 빈속을 채우는 일도 많아 ‘물배’라는 서글픈 말도 생겨났다.

‘기적의 쌀’ 통일벼로 100% 자급률 달성

해방 이후 1950년대에 이뤄진 미국의 대규모 식량 원조는 쌀 중심의 식생활에 변화를 몰고 왔다. 그중에서도 대표적인 밀가루는 우리 민족이 5천 년간 이어온 쌀밥 중심의 식생활 구조를 흔들 만큼 파급력이 컸고, 현재까지 그 영향력을 발휘하고 있다. 하지만 당시만 하더라도 뿌리 깊은 우리 민족의 식생활을 바꾸는 것은 곧 근간을 흔드는 일이었기에 국민의 저항이 생각보다 거셌다.

만연한 식량 부족 상황을 타개하기 위해 정부가 선택한 것은 강력한 규제였다. 학교에서는 아이들의 도시락을 검사해 쌀과 보리의 혼합 비율을 확인했고, 정책을 통해 음식판매업자, 양곡매매업자, 양곡가공업자의 쌀 판매를 통제하기도 하는 등 적극적인 혼분식 장려운동을 펼쳐나갔다.

이와 더불어 쌀 품종 개발에도 총을 기울였는데, 그 노력의 결과로 1971년 통일벼가 세상에 나왔다. 통일벼는 이듬해부터 농가에 보급되었고, 거듭한 시행착오와 연구 끝에 1976년 쌀의 자급자족을 이뤄냈다. 비로소 국민 대부분이 쌀밥을 먹을 수 있게 된 것이다. 통일벼는 당시 절미정책이던

‘쌀 없는 날’ 즉, 무미일의 폐지를 이끌어냈다. 쌀과 관련한 다양한 수요 억제 정책들도 완화돼, 특히 쌀막걸리 제조를 금지한 지 14년만인 1977년 12월, 다시 쌀막걸리 제조를 허가하기도 했다. 당시 쌀먹걸리의 등장은 10대 뉴스에 포함될 정도로 온 국민의 관심을 받은 중요한 사건이었다.

우리나라는 식량 원조를 받던 수혜국에서 공여국으로 지위가 바뀐 유일한 나라다. 지난 2018년 UN 산하 식량 원조 전문 국제기구인 세계식량계획(WFP)을 통해 우리 쌀 5만 톤을 지원한 것을 시작으로, 예멘, 우간다, 케냐, 에티오피아 등 많은 나라에 ‘밥심’을 퍼뜨리고 있다. 늘 허기진 배를 달래면서도 상대의 배고픔을 걱정하며 안부를 묻던 따뜻한 마음이 이제는 세상을 향하고 있다.

|

|

그림 출처. 한국학중앙연구원 / 조선시대 상차림 - 현대인의 그것보다 족히 두 배는 넘는 조선시대 밥의 양 |