한식 읽기 좋은 날

예술로 피어난 가장 익숙한 한식, 김치

한식, 문화를 읽다

김치는 밥상 위에만 존재하지 않는다. 익숙한 맛 뒤에 함께 버무려진 각자의 기억과 감정, 삶의 이야기들은 회화와 조형, 동화 등 여러 예술 장르를 통해 끊임없이 새로운 모습으로 재탄생하고 있다. 예술로 탈바꿈한 김치를 마주할 때 우리는 보다 다채로운 이야기, 훨씬 더 맛있는 김치를 맛보게 된다.

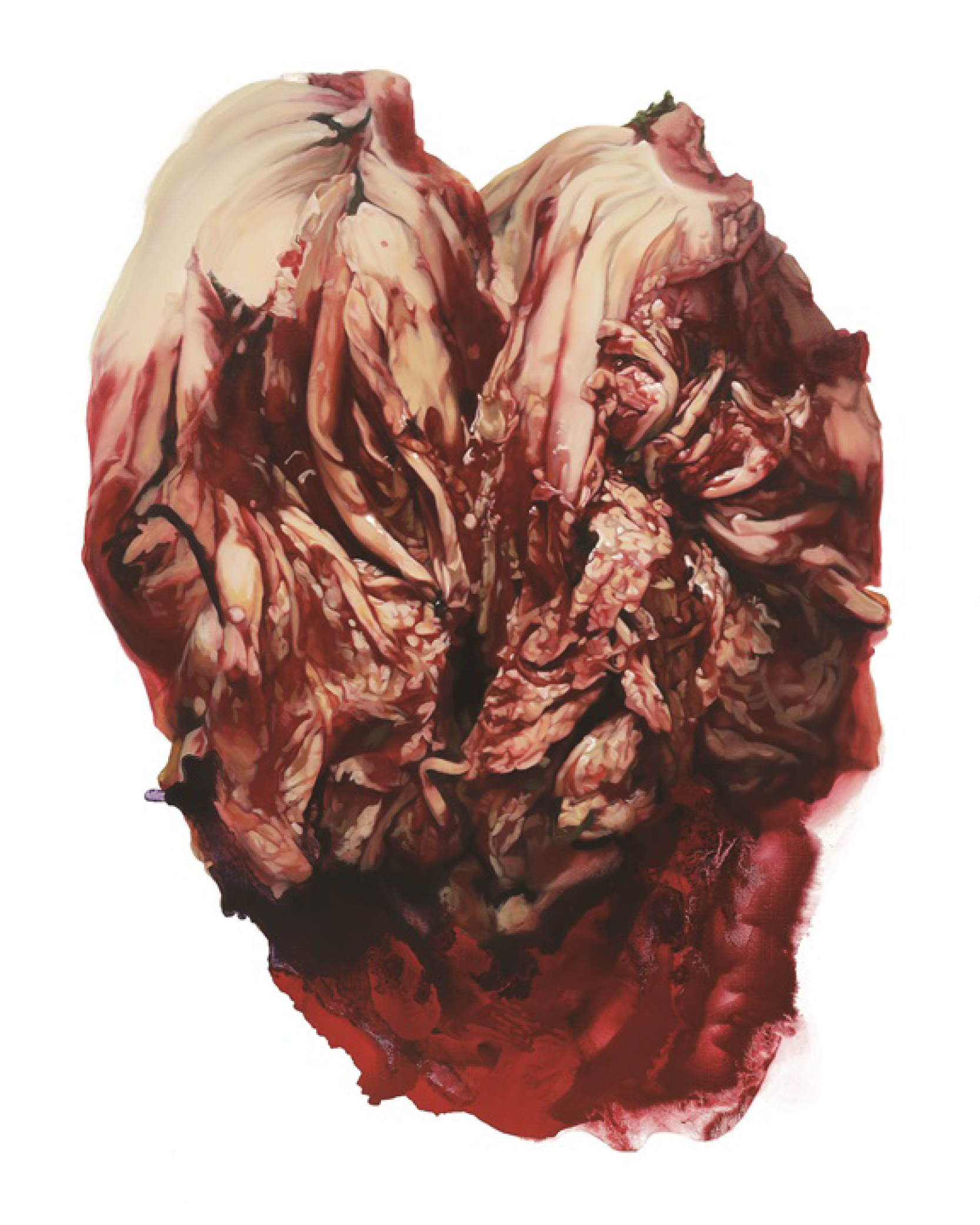

시간을 버무린 붉은 자화상, 이현정 <김치> 시리즈

이현정 작가에게 김치는 단순한 음식 그 이상이다. 밭에서 갓 뽑힌 배추가 소금에 절여지고 고춧가루에 버무려져 천천히 익어가는 과정은 작가가 살아온 시간과 닮아 있다. 김치가 발효를 거치며 천천히 맛과 형태를 바꾸듯 작가 역시 시간 속에서 자신만의 이야기를 쌓아왔다. 이 변화의 과정을 시각적으로 풀어낸 결과물이 바로 <김치> 시리즈다.

대표작 <김치 2022-1>에서는 강렬한 붉은색과 생생한 질감으로 김치가 거치는 ‘발효의 시간’을 담아냈다. 동시에 자신이 지나온 ‘발효의 시간’도 함께 반영해 김치라는 익숙한 음식을 자화상으로 표현했다. 매일 식탁에 오르는 소박한 음식이지만 작가는 그 안에서 삶의 흔적과 순간을 포착했다.

이처럼 배추가 김치로 변화하듯 사람도 시간에 따라 성장하고 달라진다. 작가는 이 과정을 통해 자신의 서사를 펼치고, 더불어 누구나 공감할 수 있는 보편적인 한국 여성의 삶 또한 자연스럽게 녹였다. 개인의 경험과 문화적 정체성이 김치처럼 잘 버무려진 그의 작품은 친숙하면서도 강렬한 인상을 불러일으킨다. 그렇게 김치는 이현정 작가만의 자화상이자 우리 모두의 이야기가 되었다.

우리 모두를 잇는 소통의 연결고리, 황인선 <김치> 시리즈

‘김치를 먹는 사람’. 황인선 작가는 이 단순한 문장에서 자신의 정체성을 발견했다. 해외 유학 시절, 모든 것이 낯설고 스스로가 누구인지 끊임없이 되묻던 시간 속에서 오히려 그는 가장 평범했던 일상을 되돌아보게 된다. 그중에서도 가족과 함께하던 식사 자리, 그 중심에 놓였던 김치는 곧 영감의 실마리이자 예술의 원천이 되었다.

대표작 <기념비적 김치>는 실제 김치보다 훨씬 큰 규모로 제작되어 관람객을 압도한다. 한지로 작업한 김치를 천장에 매달아 관객이 올려다보도록 연출한 이 작품은 일상의 소재를 낯설게 바라보도록 유도하는 동시에 김치가 지닌 상징성을 극대화한다.

또 다른 작품 <김치행진 Ⅱ>는 김칫소에 버무려진 배춧잎 모형을 벽면에 한 장씩 붙여 유쾌한 인상을 남기고, <김치행진 Ⅳ>는 실제 크기의 배추김치를 한지로 정교하게 재현해 사실적인 조형미를 뽐낸다. 이렇듯 김치라는 익숙한 소재를 실험적인 방식으로 풀어내며, 누구나 함께 감상하고 소통할 수 있는 도구로 전환시켰다.

자칫 어렵게 느껴질 수 있는 순수예술을 일상적 소재로 풀어낸 황 작가의 작품은 관객에게 신선한 충격을 안겨준다. 작품을 마주한 이들이 김치에 관한 각자의 기억을 떠올리며 서로 공감하게 만드는 연결고리가 된다.

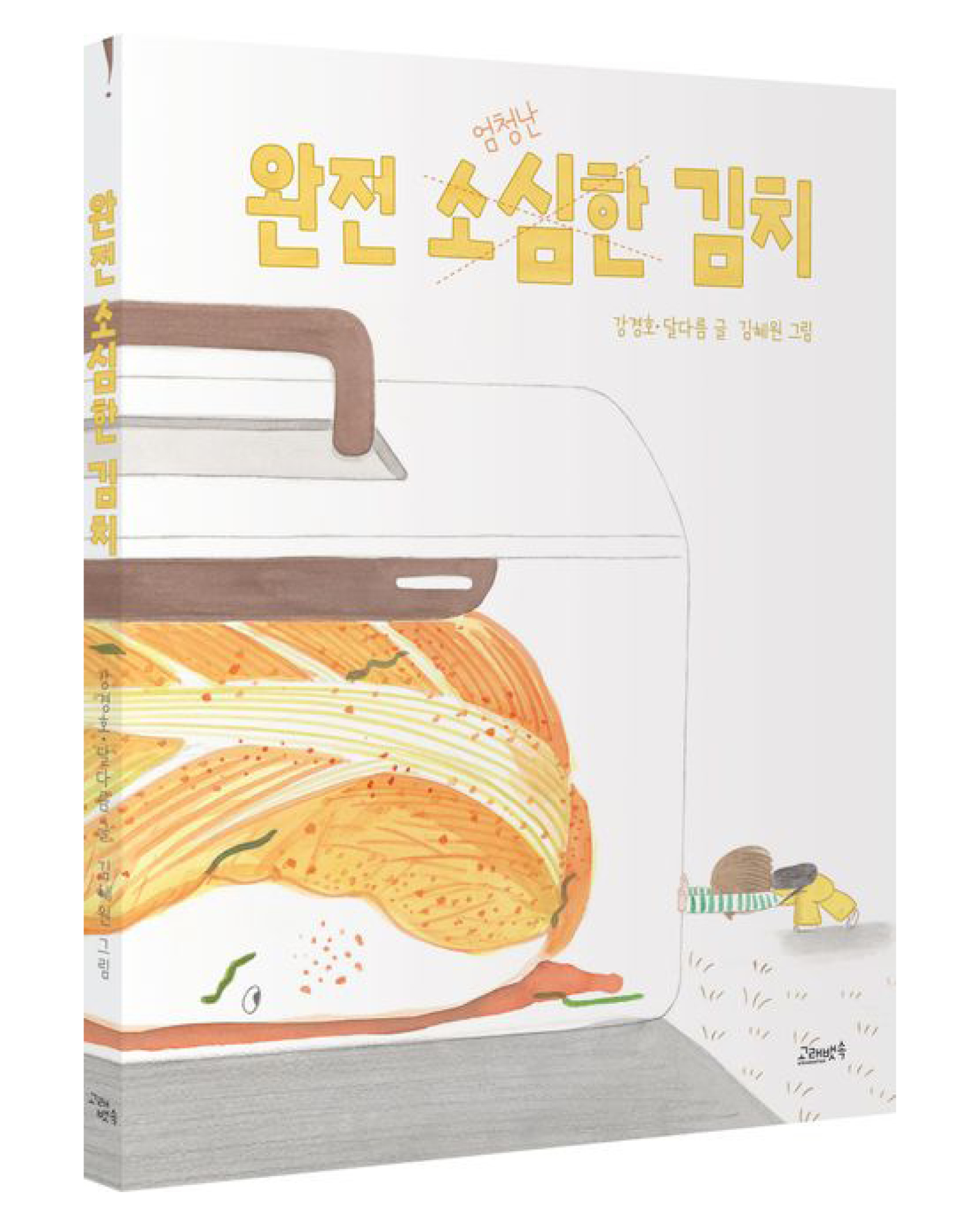

소심한 마음을 다독이는 위로, 달다름 작가 <완전 소심한 김치>

한국인에게 가장 친숙한 음식, 김치. 그러나 아이들에게는 때때로 강렬한 인상으로 남기도 한다. 달다름 작가는 이 점을 포착해 김치를 감정의 상징이자 이야기의 중심 소재로 선택했다. 어린 시절 자신이 실제로 엄마의 심부름을 하며 겪었던 심정을 그의 동화책 <완전 소심한 김치>에 풀어내며, 소심한 마음을 지닌 어린 아이의 내면을 따뜻한 시선으로 들여다 본다.

동화는 학교에 김치를 가져가야 하는 어린 주인공의 고민으로부터 출발한다. 남들의 시선이 두려워 움츠러든 주인공은 일련의 과정을 거쳐 비로소 자신의 소심함을 온전히 받아들이게 된다. 달다름 작가는 “소심함은 결점이 아니라 존중받아야 할 감정”이라고 말한다. <완전 소심한 김치>는 바로 그 메시지를 담고 있다. 아이들에게는 있는 그대로의 감정을 마주할 용기를, 부모에게는 아이들의 마음을 더 깊게 살펴볼 수 있는 기회를 건넨다. 그 속에서 김치는 감정을 돌아보게 하는 계기이자 성장을 이끄는 안내판으로 작용하며 독자에게 따스한 위로를 전한다.